【ページコンテンツ:気になる箇所へのジャンプも可】

運動前の準備運動や、疲れた日のお風呂上がりに「ストレッチ」をしている方は多いとおもいます。

筋肉をじわーっと伸ばしていくと、体の中では何が起こっているのでしょうか?

今回は「ストレッチをしている時に体の中で起こっていること」についてまとめてみようと思います。

体の中で起こっていること

ストレッチをすると、筋肉が大きく伸ばされます。

筋肉が大きく伸ばされると、筋肉の緊張が緩和され、より伸びやすい(柔らかい)体に変化してきます。

この時、体の中では

- 血流の促進

- 結合組織(筋膜・腱・靭帯)のリセット

- 自律神経のリセット

という3つの大きな変化が起こっています。

では1つずつ見ていきましょう。

<①血流の促進>

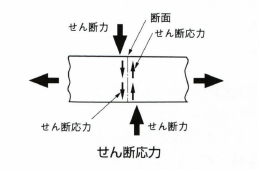

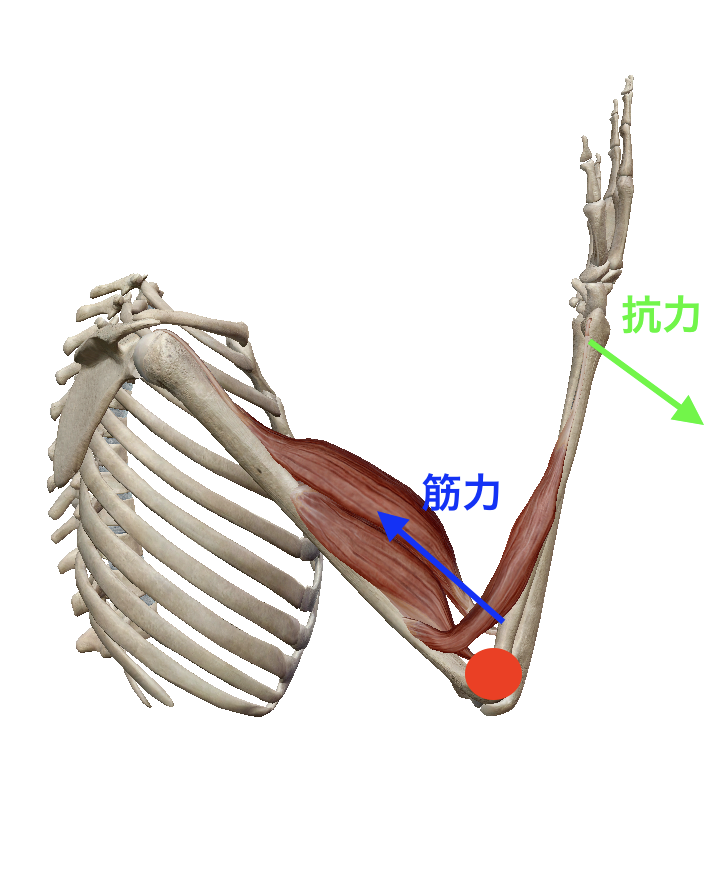

硬くこわばった筋肉に、ストレッチを行うと「せん断力」という力が働きます。

せん断力というのは“物体に圧迫をかける力”のことです。

こちらのイメージ図をご覧ください。

ストレッチでは筋肉を”横方向”に引き伸ばしていきます。

横方向に引き伸ばせば引き伸ばすほど、筋肉には”縦方向”に「せん断力」が生じます。

この力が生じると、筋内圧が上昇し、血管系は”薄く”なります。

この一時的な「虚血状態」がストレッチにおいては重要です。

十分に「せん断力」がかかった状態から筋肉を解放すると、次に大幅な「リバウンド現象」が発生します。

これによって、血流量は”爆発的に増大”します。

過去には段階的なスタティックストレッチを実施した結果、

「腱周辺の血流量が安静時の”3倍近く”にまで増加した」(Kjaeerら(2000))

ことを明らかにする報告も挙がっています。

硬く緊張している筋肉に「温かく新鮮な血液」が流れ込んでいくと、こわばっている筋線維がほぐれ、緊張が緩和されてきます。

(*この部分のメカニズムをよりしっかり学びたい方はこちらへもどうぞ→【筋肉・コリのメカニズム】)

これがストレッチをしている時に、筋肉内で起こっている1つ目の変化です。

<②”結合組織”のリセット>

2つ目は「結合組織」についてです。

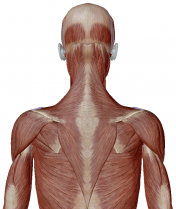

筋肉の周りには”筋膜・腱・靭帯”といった線維性の組織(結合組織)が存在しています。

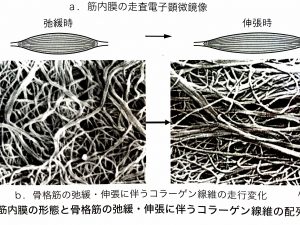

これらは、細くて硬い「コラーゲン線維」によって構成されています。

この線維は通常、格子状(十字状)に配列されており、伸ばされるストレスを受けると平行方向に配列を変化させて対応しています。

(引用:関節可動域制限―病態の理解と治療の考え方より)

(引用:関節可動域制限―病態の理解と治療の考え方より)

運動不足などによって筋膜への刺激が少なくなると、コラーゲン線維同士が「架橋(かきょう・別名:クロスリンク)」と呼ばれる”癒着”を起こし始めます。

コラーゲン線維同士が癒着してしまうと、配列変化が起きづらくなり、硬くこわばってしまいます。

ストレッチをすると、これらの線維が刺激を受けて、配列が真っすぐに整いはじめます。

同時に線維の周りにも水分が流れ込み、より円滑な配列変化を起こすことができる環境(伸びやすい環境)に変化していきます。

これがストレッチをしている時に、筋肉内で起こっている2つ目の変化です。

<③”自律神経”のリセット>

3つ目は「自律神経」です。

自律神経には「交感神経」と「副交感神経」があり、

- 交感神経=体のスイッチON:興奮状態、筋肉の収縮、血圧・心拍数の増加

- 副交感神経=体のスイッチOFF:リラックス状態、筋肉の弛緩、血圧・心拍数の低下

をもたらす作用があります。

自律神経は基本的に自分の意思でコントロールすることはできません。

しかし「呼吸の方法」によって、切り替えのサポートをすることはできると言われています。

ストレッチ中に行われる深く・ゆっくりとした”吐く”呼吸は、副交感神経を優位にし、筋肉をゆるめてくれます。

これがストレッチをしている時に、筋肉内で起こっている3つ目の変化です。

まとめ

ストレッチをすると、”血流・結合組織・自律神経”が影響を受けます。

この3つの変化をしっかり引き出すために大切なのが「伸ばす時間」と「伸ばし方」です。

ポイントは「勢いや反動をつけずに伸ばし始め、15~20秒程度キープすること」です。

ぜひ体の変化をイメージしながら、ストレッチをしてみてください。

では今日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。

<セラピストの皆さんへ>

トップセラピストに必要な“実践的ノウハウ”をまとめています。

==

また現場で活躍するセラピストに向けた“人気コラム”も書いています。

→【セラピストサロン】

体の知識を体系的に学びたい方はこちらもどうぞ。

→【NSCA-CPT要点まとめ講座】【NSCA-CSCS要点まとめ講座】

ぜひ覗いてみてください。

シェア・ブックマークも忘れずに

「また後で見に来よう!」で見失わないように、シェア・ブックマークボタンをぜひご活用ください。

コメントを残す